Stress overload: Über den Preis ständiger Anspannung und wie wir wieder bei uns ankommen

Was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir gestresst sind? Wann kann Stress sogar hilfreich sein und wann wird er zum Problem? Und wie können wir lernen, mit Stress so umzugehen, dass er uns nicht überfordert, sondern unsere Resilienz stärkt?

.png)

Zu viel des Guten

Zwischen Deadlines, Care-Arbeit und dem Versuch, „alles im Griff“ zu haben, bleibt kaum Raum zum Atmen. Für viele Frauen ist das kein Ausnahmezustand, sondern Alltag.

Das Leben ist kein Spiel, klar. Aber unsere moderne Gesellschaft macht es auch nicht leichter. Leistung, Präsenz, Erreichbarkeit. Ständig etwas zu tun, kaum Gelegenheiten wirklich abzuschalten. Besonders für Frauen kann der Alltag eine echte Herausforderung sein: mentale Care-Arbeit, emotionale Verantwortung, gesellschaftliche Erwartungen, Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, die oft unsichtbar bleiben. Das permanente Gefühl, funktionieren zu müssen, sei es im Job, im Privatleben oder im eigenen Körper.

All das bedeutet Stress. Und während Stress per se nichts Schlechtes ist – im Gegenteil, er hilft uns zu reagieren, zu fokussieren, zu überleben – kann er im Dauerzustand unser Gleichgewicht massiv stören [1]. Denn Stress ist eng mit unseren Hormonen verbunden. Und Hormone steuern weit mehr als nur den Zyklus. Sie beeinflussen auch Schlaf, Energie, Stimmung, Stoffwechsel und das Immunsystem. So gut wie alles, was mit unserem Körper und seiner Gesundheit zu tun hat.

Schauen wir also genauer hin: Was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir gestresst sind? Wann kann Stress sogar hilfreich sein und wann wird er zum Problem? Und wie können wir lernen, mit Stress so umzugehen, dass er uns nicht überfordert, sondern unsere Resilienz stärkt?

Das System Stress

Stress gehört zum Leben. Biologisch gesehen ist er sogar überlebenswichtig. Wenn wir eine Herausforderung wahrnehmen, reagiert unser Körper automatisch: Der Hypothalamus im Gehirn aktiviert das sympathische Nervensystem und die HPA-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse) [2, 7, 8]. Dadurch werden die Nebennieren stimuliert, um Hormone wie Adrenalin und Cortisol (die „Stresshormone”) auszuschütten.

Diese Reaktion sorgt dafür, dass Herzschlag, Atmung, Blutdruck und Stoffwechsel steigen und die Muskeln stärker durchblutet werden. Der Körper stellt Energie bereit, um auf eine Herausforderung zu reagieren. Diese „Fight-or-Flight“-Antwort ist evolutionär gesehen lebensnotwendig. Sie macht uns wacher, fokussierter und handlungsfähig [2, 8].

Doch Stress ist nur dann hilfreich, wenn er vorübergehend bleibt. Wird die HPA-Achse dauerhaft aktiviert, ist das System überfordert. Der Körper bleibt in Alarmbereitschaft, und der Cortisolspiegel sinkt nicht mehr ausreichend ab. Das kann Schlaf, Stimmung, Immunsystem und Stoffwechsel beeinträchtigen und macht uns langfristig anfälliger für Erkältungen und andere Krankeiten [5, 7, 8, 13].

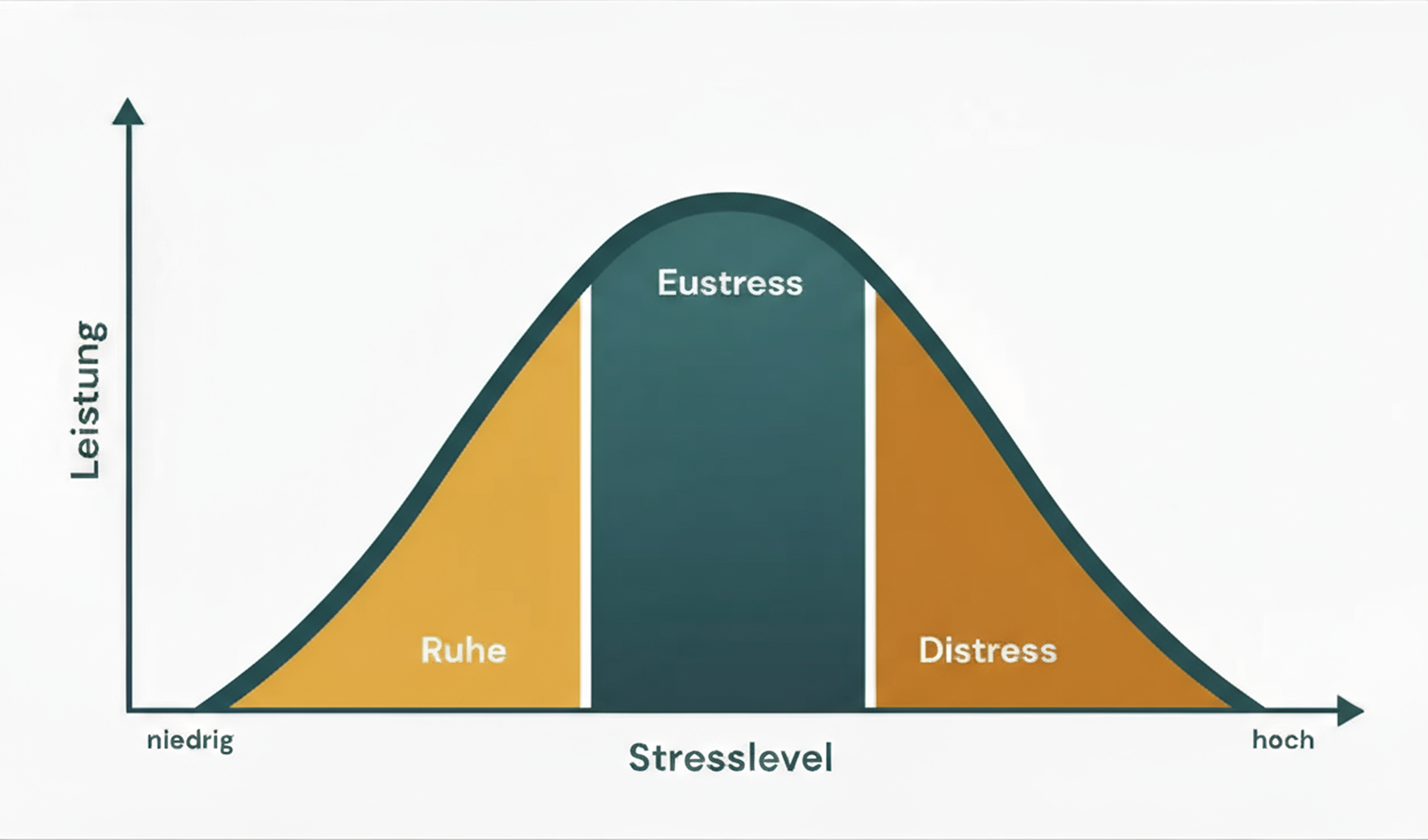

Ein gewisses Maß an Stress, auch Eustress genannt, kann uns antreiben und wachsen lassen [3]. Doch wenn Belastung zu häufig, zu stark oder zu lang anhält, entsteht Distress. Dabei handelt es sich um negativen Stress, der unsere Ressourcen überfordert und zu Erschöpfung führt [2].

Es gibt dabei zwei grundlegende Arten von Stress: physischen und psychischen [8].

- Physischer Stress entsteht, wenn der Körper überlastet ist z.B. durch zu wenig Schlaf, übermäßiges Training, unausgewogene Ernährung oder Krankheit.

- Psychischer Stress wird durch Sorgen, Verantwortung oder emotionale Belastung ausgelöst etwa in Beziehungen, im Job oder durch finanzielle Unsicherheit.

- Oft greifen beide ineinander: Nach einem langen Tag fühlen wir uns erschöpft, ohne zu merken, dass Körper und Geist gleichzeitig überfordert waren.

Forschende beschreiben dieses Verhältnis als umgekehrte U-Kurve [2, 14]: In der richtigen Dosis kann Stress Energie freisetzen und deinen Fokus schärfen. Zu viel davon, also chronischer Stress, kann Entzündungen fördern, das Immunsystem schwächen und langfristig Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- und Hormonstörungen begünstigen [8].

Wie Stress die weibliche Biologie beeinflusst

Das Zusammenspiel zwischen Stress und weiblicher Hormonbalance ist besonders sensibel. Die HPA-Achse, die unsere Stressreaktion steuert, ist eng mit den Eierstöcken (Ovarien) verbunden [8]. Gerät sie durch Dauerstress aus dem Gleichgewicht, produziert der Körper vermehrt Cortisol und das oft auf Kosten der weiblichen Sexualhormone wie Östrogen und Progesteron.

In Phasen anhaltender Belastung verschiebt sich der Körper in einen „Überlebensmodus“: Energie wird von Funktionen wie Fortpflanzung, Wachstum und Regeneration abgezogen, um die Stressreaktion aufrechtzuerhalten [9]. Die Folge sind unregelmäßige oder ausbleibende Menstruation, Zyklusbeschwerden, verringerte Libido und eine erhöhte Anfälligkeit für hormonelle Dysbalancen [8–10].

Auch auf der Haut und im Stoffwechsel werden diese Verschiebungen sichtbar. Das Hormon CRH (Corticotropin-Releasing-Hormon), das bei Stress über die HPA-Achse freigesetzt wird, kann die Talgproduktion steigern und Akne begünstigen. Gleichzeitig kann chronischer Stress die Wundheilung verlangsamen und die Androgenproduktion erhöhen, also jene „männlichen“ Hormone, die in hoher Konzentration zu Symptomen wie Hautunreinheiten, vermehrter Körperbehaarung oder Haarausfall führen können [8].

Langfristig kann eine dauerhaft erhöhte Stressbelastung auch die Fruchtbarkeit beeinträchtigen durch Störungen bei Eisprung, Eizellreifung, Gebärmutterschleimhautaufbau oder Einnistung [9].

Was also ursprünglich eine Schutzreaktion war, kann bei Dauerbelastung zum Risiko besonders für Frauen, deren Hormonhaushalt zyklisch und fein abgestimmt arbeitet. Wenn der Körper ständig auf Alarm steht, bleibt keine Energie für Balance.

Umgang mit Stress

Wie können wir also mit Stress besser umgehen, damit Körper und Geist nicht aus der Bahn geraten?

Stress ist eng mit unserer Wahrnehmung verbunden. Eine Situation wird erst dann stressend, wenn sie für uns persönlich relevant ist und wir das Gefühl haben, ihr nicht gewachsen zu sein [2]. Entscheidend ist also nicht nur, was passiert, sondern wie wir darauf reagieren. Deshalb erleben zwei Menschen dieselbe Situation völlig unterschiedlich und genau hier setzt bewusste Selbstregulation an.

Jede:r erlebt Stress unterschiedlich. Die folgenden Impulse können unterstützen, besser mit Belastung umzugehen. Sie ersetzen jedoch keine medizinische oder therapeutische Beratung, wenn Stress überhandnimmt [11, 12]:

- Achte auf deine Basis-Bedürfnisse: Ausreichender Schlaf, nährstoffreiche Ernährung, Bewegung und Zeit mit Menschen, die dir guttun. Das ist kein Luxus, sondern Regulation auf Zellebene.

- Setze Grenzen: Lerne, freundlich aber klar Nein zu sagen. Stress entsteht oft dort, wo unsere Energie in zu viele Richtungen fließt.

- Frag nach Hilfe: Belastung wird leichter, wenn sie geteilt wird. Unterstützung anzunehmen ist ein Zeichen von Selbstfürsorge, nicht von Schwäche.

- Plane regelmäßige Pausen ein: Schon 20 Minuten ohne Reizflut können dein Nervensystem herunterfahren und die Cortisolwerte senken.

- Schreibe auf, was dich beschäftigt: To-dos, Gedanken, Gefühle… Das Aufschreiben hilft, Struktur zu schaffen und Abstand zu gewinnen.

- Gib Raum für das, was dir Freude macht: Hobbys, Musik, Natur, Kreativität. All das aktiviert Systeme im Gehirn, die Sicherheit und Verbundenheit signalisieren.

- Begegne dir selbst mit Freundlichkeit: Sei so achtsam mit dir, wie du es mit anderen bist. Du kannst nur geben, wenn du selbst genug hast wie beim Sauerstoffmasken-Prinzip im Flugzeug.

Stress ist unvermeidbar, doch unser Körper ist darauf ausgelegt, sich zu regulieren, wenn wir ihm die Chance dazu geben. Manchmal braucht es dafür keine großen Veränderungen, sondern kleine Momente, in denen wir wieder bei uns ankommen.

Quellen

1. Ranabir S, Reetu K. Stress and hormones. Indian J Endocrinol Metab. 2011 Jan;15(1):18-22. doi: 10.4103/2230-8210.77573. PMID: 21584161; PMCID: PMC3079864.

2. Crum, A. J., J., Salovey, P., Yale University, Achor, S. & Good Think. (2013). Rethinking Stress: The Role of Mindsets in Determining the Stress Response. Journal Of Personality And Social Psychology, 104–104, 716–733. https://doi.org/10.1037/a0031201

3. Cigna. (2017). Stress. https://www.ndm.edu/sites/default/files/pdf/843151_d_stress_less_handout_v4.pdf

4. Chouhan, D. S. (2016). Stress and Its Major Effects on Human Health. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3619740

5. Dallman, F. & Hellhammer, D. (2010). Regulation of the hypothalamo– Pituitary–Adrenal axis, chronic stress, and energy: the role of brain networks. In R. J. Contrada & A. Baum (Hrsg.), The Handbook of Stress Science: Biology, Psychology, and Health. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=346002

6. Langer, K., Wolf, O. T., Merz, C. J. & Jentsch, V. L. (2025). The effects of stress hormones on cognitive emotion regulation: A systematic review and integrative model. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 170, 106040. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2025.106040

7. Chronic stress puts your health at risk. (o. D.). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/stress/art-20046037

8. Lee, S. F. (2021). Stress and hormonal imbalance in women. In Subang Jaya Medical Centre. https://obgyn.com.my/wp-content/uploads/2022/01/Stress-and-hormonal-imbalance-in-women-V2021.pdf

9. Lewinski, A., Brzozowska, M. & World Health Organization. (2022). Female infertility as a result of stress-related hormonal changes. Gynecological And Reproductive Endocrinology And Metabolism, 3–3, 94–98. https://gremjournal.com/wp-content/uploads/2023/01/05_GREM-Journal_3-2022_Lewinski.pdf

10. Vitti, A. (2023, 16. Juni). 5 Strategies for Avoiding Stress: My Tips for A Stress-Free Life. FLOliving. https://floliving.com/blogs/news/natural-cures-cramps

11. Hinders, D. (2025, 24. Februar). Good vs. Bad Stress: How to Manage Eustress and Distress. https://raleighoaksbh.com/good-vs-bad-stress-how-to-manage-eustress-and-distress/

12. Professional, C. C. M. (2025, 25. März). Women and Stress. Cleveland Clinic. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/5545-women-and-stress

13. Tk, D. A. F. (2025, 13. Oktober). Wie Stress unser Immunsystem beeinflusst. Die Techniker. https://www.tk.de/techniker/gesundheit-foerdern/stress-entspannung/stress-bewaeltigen/stress-immunsystem-2006916

14. Aschbacher K, O'Donovan A, Wolkowitz OM, Dhabhar FS, Su Y, Epel E. Good stress, bad stress and oxidative stress: insights from anticipatory cortisol reactivity. Psychoneuroendocrinology. 2013 Sep;38(9):1698-708. doi: 10.1016/j.psyneuen.2013.02.004. Epub 2013 Mar 13. PMID: 23490070; PMCID: PMC4028159.

.jpg)